V I L L A G I A C O S A

Custodire un Complesso monumentale significa celebrarne quotidianamente la meraviglia, in ogni piccolo gesto.

Nel rispettoso ascolto del genius loci, si è depositari di un prezioso passato, di cui essere interpreti e testimoni.

Amare questi luoghi significa saperli guardare, cogliendo l’articolata bellezza degli aspetti storici, artistici, architettonici, botanici, paesaggistici, ma, soprattutto, significa saperli vedere con gli occhi del cuore, per coglierne l’essenza, per riconoscere, conservare e tramandare anche i segni del passaggio di coloro che li hanno custoditi e amati in passato.

Solo un’attenta sensibilità rende custodi e portavoci della storia di questi luoghi, che è storia d’Italia.

Grazie alla condivisione di conoscenze, ricerche, sentimenti, la storia del loro passato si fa storia presente, e, al contempo, concorre a tratteggiare la storia del loro futuro.

C E N N I S T O R I C I

Tra le pertinenze di Casa Chialva, Villa Giacosa costituisce un significativo punto d’interesse storico e artistico, raro esempio in Piemonte di architettura desunta dalla cultura palladiana.

Il Palazzo neoclassico e il suo Complesso monumentale furono commissionati negli anni Venti dell’Ottocento da Giuseppe Giacosa, uomo di rilievo nella società del suo tempo, ispettore delle Rege Finanze di S. M. e tutore degli interessi in Piemonte e Savoia del Vice Re di Sardegna Marchese Hector Veuillet D’Yenne.

L’eredità culturale di Vincenzo Scamozzi, attraverso la sua idea di architettura universale, si è rivelata fondamentale per il riconoscimento del modello a cui l’autore, l’Ingegner Ignazio Michela, probabilmente, si era rifatto in sede progettuale: Villa Corner a Poisolo di Treville. È riconoscibile infatti lo schema distributivo e funzionale dell’edificio e il sistema proporzionale adottato.

Costruttore della Curia Maxima di Torino e maestro dell’Antonelli, Michela fu personalità di grande risalto, membro della Reale Accademia Albertina di Belle Arti e di quella d’Agricoltura di Torino. La facciata principale di Villa Giacosa è resa imponente dalla loggia tetrastila del piano nobile che si sovrappone ad un pronao basamentale aperto da fornici a tutto sesto. L’apparecchio murario al rustico delle colonne, lascia intuire uno ionico molto slanciato, con un intercolunnio pari a due moduli e mezzo: quello adottato dal trattatista veneto nel colonnato ionico con piedistili. All’interno dei muri di cinta furono costruite la ghiacciaia neogotica e il pozzo presso il portone d’ingresso secondario. Nel progetto dell’Ingegner Michela, attingendo dalla cultura palladiana, i Quattro libri dell’Architettura, è stata prevista una posizione privilegiata dell’edificio padronale ma anche una stretta connessione con la dépendance, la ghiacciaia neogotica, il giardino e gli altri nuclei del Complesso monumentale.

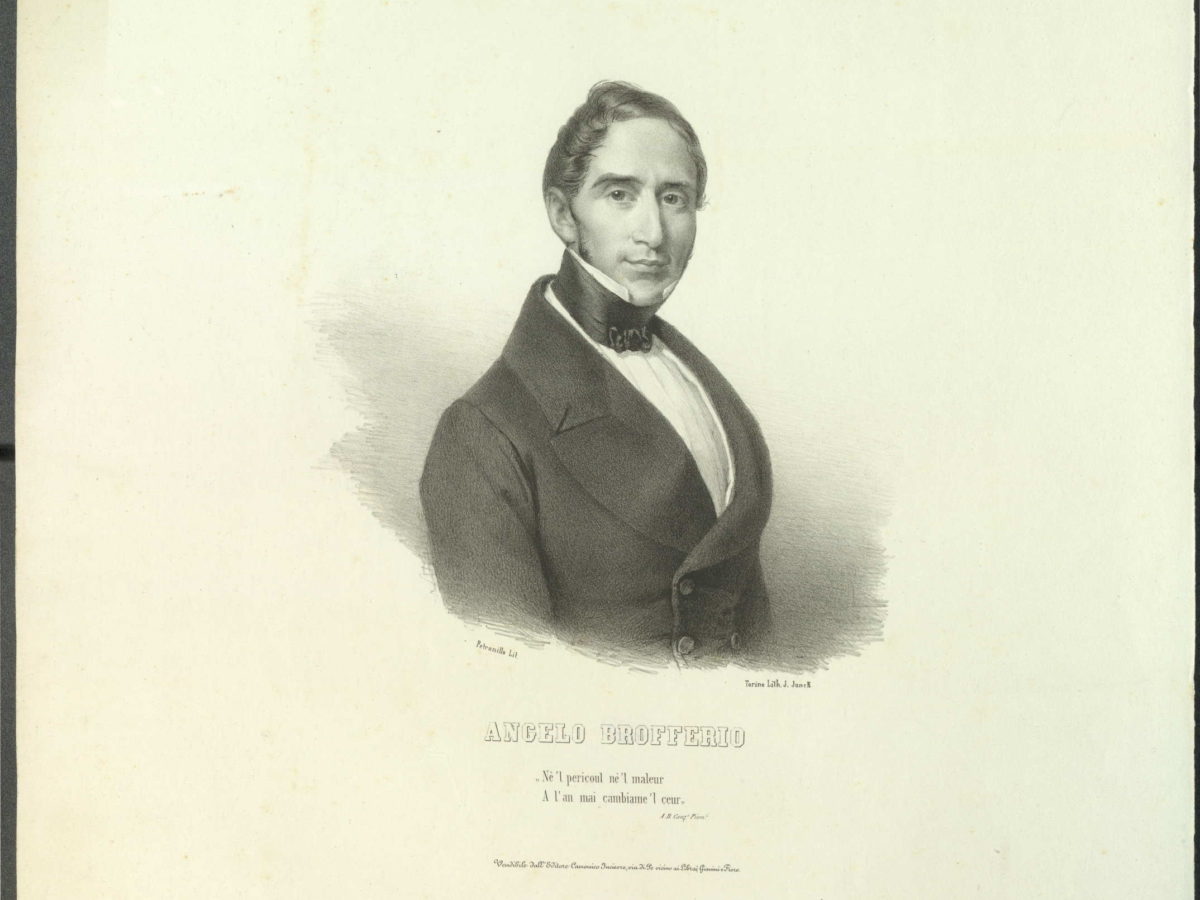

Nel 1827 l’Avvocato Angelo Brofferio terminò la tragedia Eudosia e scrisse la commedia Il Vampiro nello studio della Villa. Nella sua opera più estesa, I Miei Tempi – Memorie, ricorderà con profondo affetto i periodi in cui fu ospite della famiglia Giacosa.

Tra i custodi della Villa ricordiamo la famiglia Michaud, Baroni de Beauretour, nelle persone del Generale Pierre e della consorte Claudine Berthaud. Successivamente, il Complesso monumentale fu ereditato dalla loro figlia terzogenita, Josèphine dei Baroni Michaud de Beauretour, che con il marito, Cavalier Alessandro Clara, fu grande sostenitrice delle opere di carità promosse dal Beato pancalierese Giovanni Maria Boccardo. La Villa fu poi ereditata dalla nipote, Hélèn dei Baroni Michaud de Beauretour, Contessa Valfrè di Bonzo.

Il suo ritratto, ad opera della pittrice Anna Revon, è custodito presso la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma. A Pancalieri, l’8 agosto 1867, Hélèn aveva sposato il Conte Giovanni Andrea Valfrè di Bonzo. La Villa fu ereditata dalla loro secondogenita, Contessa Herminia Valfrè di Bonzo. Affezionata sostenitrice di numerose opere benefiche, tra cui ricordiamo quelle promosse da San Giovanni Bosco e dalle Suore di San Giuseppe, Herminia fu donna colta e anticonformista, grande estimatrice di arte e musica. Tra i contemporanei di quest’ultima, ricordiamo la figura dello zio, il Cardinale Teodoro Valfrè di Bonzo e, tra i suoi avi, quella della nonna, la Marchesa Herminia Del Carretto di Torre Bormida e Bergolo, quella del prozio, il Conte Leopoldo Valfrè di Bonzo, Generale e Senatore. Al casato è attribuita la parentela con il Beato Sebastiano Valfrè, terzo Padre fondatore dell’Ordine dell’Oratorio di Torino. La sua grande opera apostolica si svolse tra i più umili, rendendolo precursore della stagione ottocentesca di Santi sociali piemontesi.

Villa Giacosa in seguito fu custodita dalla famiglia Varino. L’imprenditore Giovanni Varino fondò l’omonima Distilleria nel 1870, associato a Honorè Carles che introdusse in Italia la Mentha x piperita nm. Rubescens nel 1903.

Nella storia del Palazzo neoclassico, ricordiamo in seguito la Signora Luigina Fusero, vedova Ricca. Imprenditrice, la Signora Ricca ebbe grande sensibilità a favore di opere benefiche che sostenne per tutta la sua vita.

In epoca più recente, la Villa fu custodita dallo stilista Michele Ferrero. A quest’ultimo si devono importanti opere di restauro conservativo dell’edificio e del suo giardino, in cui, a scrupolose ricostruzioni filologiche si accostano nuovi spunti tematici, nonché fondamentali ricerche storiografiche, volte ad analizzare ogni epoca storica riferita alla dimora, alle sue custodi, ai suoi custodi e alle persone a loro più care. La rilevanza delle ricerche svolte, sotto il profilo storico e antropologico, in ambito iconografico e documentale, ha permesso e permetterà di effettuare approfondimenti su numerosi spunti di interesse, in più ambiti di riferimento.

Il Complesso monumentale di Villa Giacosa è custodito dalla famiglia Chialva, imprenditori, da sempre impegnati in differenti ambiti culturali. Coltivatori dal 1865, distillatori dal 1926, rappresentano in Piemonte la più antica tradizione familiare di coltivatori, distillatori e produttori di Menta piperita di Pancalieri e Piante Officinali.

Padre Sebastiano Valfrè, nato in Piemonte a Verduno, comune di Alba, il 9 marzo 1629, si trasferì a Torino per studiare filosofia. Qui si distinse per l'aiuto verso valdesi ed ebrei. Nel 1651 entrò nella congregazione Oratoriana, fondata da S. Filippo Neri, di cui sarà il terzo Padre fondatore.

La croce ha ricevuto Gesù vivo e ce lo ha restituito morto; la Sindone ha ricevuto Gesù morto e ce lo ha restituito vivo. [1]

Beato Sebastiano Valfrè

La nota devozione del padre Valfré alla Sindone ebbe un’occasione privilegiata nel 1694, nell’Ostensione del 1 giugno per il trasporto della Reliquia - sino ad allora conservata, dal 1685, nella cappella dei Santi Stefano e Caterina, in fondo alla navata sinistra del Duomo [2] - nella nuova sontuosa cappella del Guarini appositamente eretta. In quella occasione si vollero sostituire, poiché vecchi e consunti, i veli di supporto della Sindone, posti dalle clarisse di Chambery, e padre Sebastiano Valfrè, il 26 giugno, in presenza del duca Vittorio Amedeo e della duchessa Anna, si apprestò a ricucirli rinforzando i rattoppi e i rammenti. Tanta fu la sua commozione che, come avvenne anni prima a S. Francesco di Sales, al Valfrè caddero alcune lacrime sul Lino. Il duca volle che il padre “sfilasse” dal Telo alcuni corti fili e glieli consegnasse per conservarli in un reliquiario d’oro a forma di cuore che il Sovrano portò sempre con sé [3].

Edoardo Aldo Cerrato, C.O.

Il Beato Valfrè e la Sindone - Studi Beato Sebastiano Valfrè

[1] Cfr. A. R. Dreisbach (traduzione di A. Belletti), Una base teologica per la sindonologia e le sue ripercussioni ecumeniche. Relazione presentata al Convegno sulla Sindone di Torino tenutosi a Vetralla, Italia, 26. 05. 2001, in “Collegamento pro Sindone Intenet”, giugno 2002.

[2] Prima del 1685 era conservata nel Palazzo ducale, dove venne depositata dopo la distruzione dell’edicola in legno con tetto sorretto da quattro colonne, appositamente eretta nel Duomo.

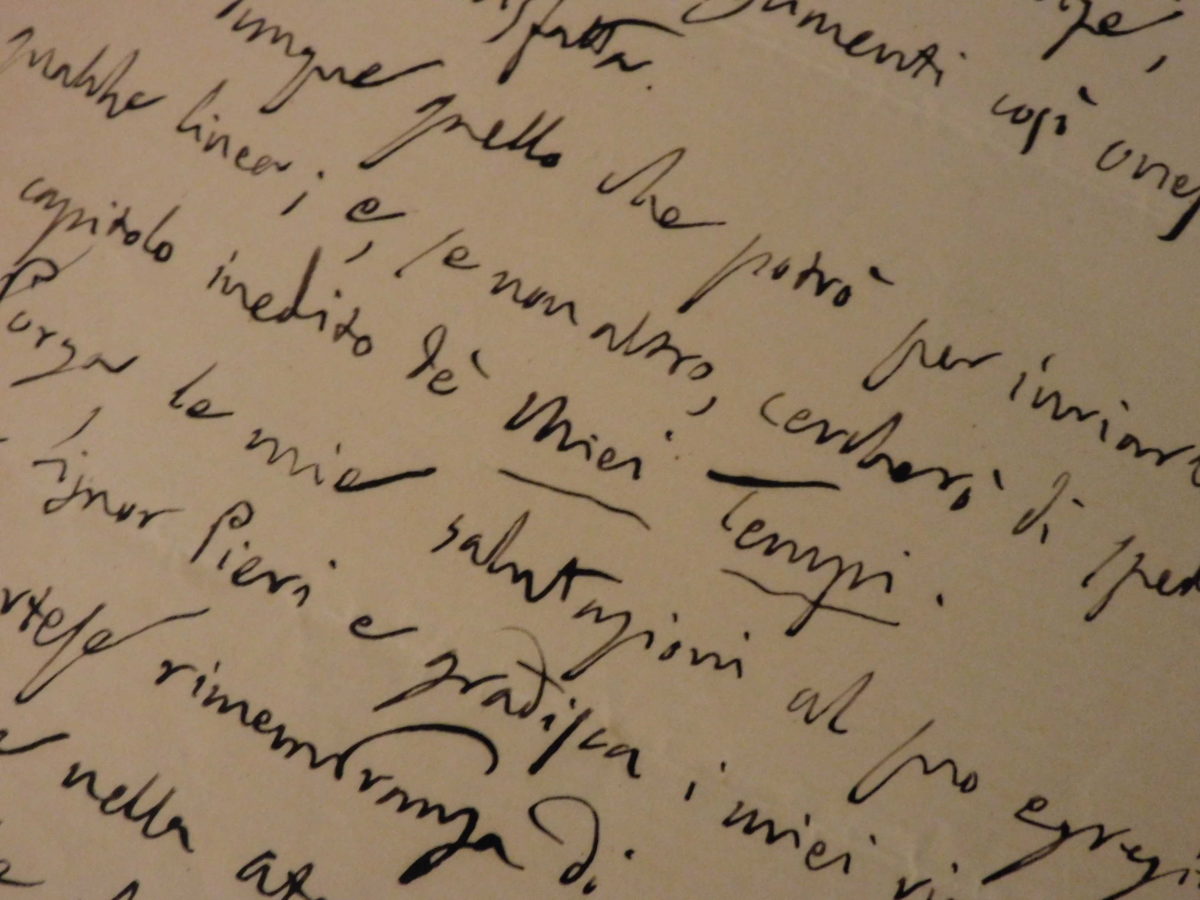

[3] In un’opera anonima (testo manoscritto, in tre volumi, conservato presso la Biblioteca del Seminario di Torino) ma attribuita al padre Francesco Marino (Cfr. A. Villarosa, Memorie degli scrittori filippini o siano della Congregazione dell’Oratorio di S. Filippo Neri raccolte dal marchese di Villarosa, Napoli 1837, p. 173; G. Melzi, Dizionario di opere anonime e pseudonime di scrittori italiani o come che siano aventi relazione all’Italia, III, Milano 1859, p. 237), nel capitolo XII, pp. 217-218, si racconta l’episodio e l’intervento di padre Valfrè, del quale era nota la particolare devozione per il Sacro Lenzuolo: tolta la Santa Sindone dalla cassa in cui era custodita e distesala su una tavola illuminata, padre Valfrè si accorse che essa era scucita all’altezza del bordo superiore e prontamente pose rimedio al danno ricucendo egli stesso la sacra reliquia con filo di seta.

Appoggiato dai Savoia, si prodigò costantemente per i più deboli, negli ospedali, nelle carceri e tra i soldati. Durante l'assedio francese di Torino nel 1706 soccorse i feriti, tra i quali Pietro Micca, di cui fu confessore.

Le testimonianze storiche sottolineano come l’Arcivescovo di Torino fosse solito inviare frequentemente a Pancalieri il Beato Valfrè presso il Monastero dell’Annunziata dalle Monache di Santa Chiara, in qualità di uomo veramente apostolico per rappacificare gli animi e a tutelare la regolarità e la libertà delle elezioni degli uffici monastici.

Morì a Torino il 30 gennaio 1710.

Aperto il processo canonico dieci anni dopo la morte, il 15 luglio 1834 Papa Gregorio XVI iscriveva il grande sacerdote nell’albo dei Beati. Il suo corpo riposa nella Chiesa di S. Filippo a Torino, sotto l’altare della cappella a lui dedicata, decorata dalla pala che lo raffigura durante il soccorso prestato ad un soldato ferito durante l’assedio di Torino, episodio della guerra franco-piemontese del 1706.

La pala d’altare è stata eseguita, intorno al 1870, dal pancalierese Tommaso Andrea Lorenzone (Pancalieri, 13 febbraio 1824 - Torino, 6 giugno 1902) e viene considerata una delle prove migliori del pittore per la scelta di calare il tema sacro nella realtà storica, veicolando sentimenti umanitari e patriottici, oltre che devozionali, in sintonia con il clima culturale postrisorgimentale.

Tra le sue opere ricordiamo, su commissione di Oddone di Savoia una Sacra Famiglia (1857) destinata alla Chiesa Parrocchiale di Pancalieri, realizzata dal Lorenzone in un raffinato stile tardoclassicista.

Nel 1865 il Lorenzone fu tra gli artisti scelti da San Giovanni Bosco per realizzare il programma decorativo del nuovo complesso dedicato a S. Maria Ausiliatrice, eretto tra il 1863 e il 1868 a Valdocco su progetto dell'Ingegnere Antonio Spezia.

È interessante notare come il Sacro Cuore di Gesù sia un soggetto molto frequente nella produzione pittorica del Lorenzone (a questo proposito si possono ricordare: Chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, Casalgrasso; Chiesa della Ss. Annunziata, Torino; Chiesa di S. Filippo Neri, Torino), soprattutto dopo l'elevazione a solennità della festa del Sacro Cuore di Gesù nel 1871.

Fu il Beato Sebastiano Valfrè a celebrare in Torino, nel 1694, per la prima volta in Italia e forse nel mondo, la festa del S. Cuore di Gesù, che sarebbe stata ufficialmente istituita soltanto cento anni più tardi.

Ph CHIALVA ©